TOPICSお知らせ

- REPORT

後継者はなにを想い、困難をどのように乗り越えてきたのか?「北のアトツギカンファレンス2024」SESSION1レポート

2025.02.21

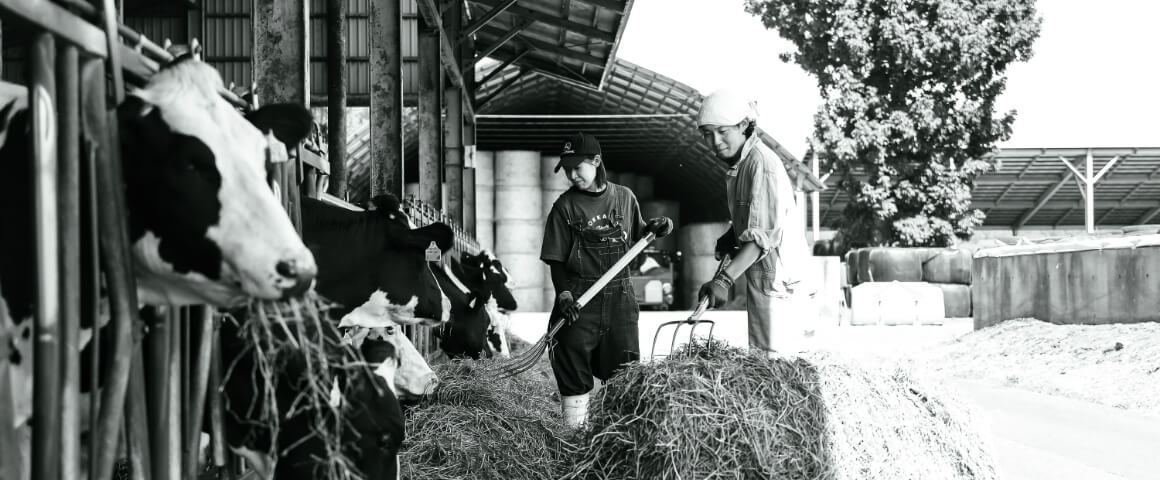

2024年11月15日に開催された「北のアトツギカンファレンス2024」。同カンファレンスは北海道経済産業局の委託事業として開催。北海道のさまざまなアトツギ(後継者)を招き、参加者同士がマッチングすることを目的として、テーマごとにディスカッションやピッチのデモンストレーションなどを実施しました。

ディスカッションは、オホーツク地方のアトツギが登壇したSESSION1、アトツギ甲子園出場経験者がメンターの必要性について語ったSESSION2、人口減少下で家業と新規事業を掛け合わせる挑戦者たちが登壇したSESSION3の3部構成。前線で活躍する後継者たちのアグレッシブな挑戦やリアルな悩みなどが聞ける貴重な機会となりました。

本記事は、3部構成で行われたディスカッションのうち、「SESSION1 オホーツクミドル、オホーツクを背負う跡継ぎ」の一部をお届け。

年に数回の食事会や経営合宿などを通じて親交を深め、切磋琢磨しているというオホーツクの30~40代の後継者「オホーツクミドル」の皆さんに、事業に取り組むモチベーションや、ターニングポイントとなった出来事、自分の“右腕”をどのように用意したかなどをお聞きしました。

アトツギ甲子園とは?

アトツギ甲子園は中小企業庁が主催するピッチイベント。中小企業や小規模事業者の後継者(アトツギ)が新規事業アイデアを競うもの。まだ事業承継をしていない39歳未満の後継者のチャレンジや活躍を後押しし、早期の事業承継や地域経済の活性化を図ることを目的としている。

https://atotsugi-koshien.go.jp/

アトツギのモチベーションとは?

SESSION1のモデレーターは、牛の尿を発酵させた液体から作った消臭液「きえ~る」をはじめとしたバイオ製品を製造する環境大善株式会社(以下、環境大善)で代表取締役社長を務める窪之内誠さん。今回の登壇者である「オホーツクミドル」の皆さんとは、メッセージ等で日常的に経営の相談をし合う間柄だということもあり、ラフな雰囲気の中、トークが進められました。

最初のテーマは「アトツギのモチベーション」について。

祖父の時代から続く電気・防災設備事業を守りつつ、ドローンや3Dプリンターなどの新規事業にも挑戦している桑原電工株式会社(以下、桑原電工)。そのアトツギである桑原賢史朗さんは「使命感1本打法」と回答しました。桑原さんは4人兄弟の末っ子で、幼い頃から“アトツギ”の使命感を持っていたわけではなかったと言いますが、後継者になることを自然と意識されていったようです。

続いて、建築業を母体としながらも農林水産業の製造業、ホテル飲食などグループで10社を展開する株式会社渡辺組(以下、渡辺組)の渡辺勇喜さんは「不安と焦りがモチベーションになっている」と語ります。

事業承継の手続きは、あくまで株の整理。承継したアトツギが自分の力で組織をまとめあげて結果を出して初めて事業承継が成功したと言える――。

そう考える渡辺さんにとっては、会社の命運を握る責任と重圧が、前に進む原動力になっているようです。

続いて、津別町で家具メーカーを営み、自社家具ブランド「ISU-WORKS」の海外展開にも挑戦している株式会社山上木工(以下、山上木工)の山上裕一朗さんも、桑原さん同様に「使命感」がモチベーションになっているそう。

「小さい会社ながら、じいちゃんの代から74年も津別町に根付いて続いている。この会社を守らなければという気持ちが日々のモチベーションになっていますね」

事業のターニングポイントとなった出来事とは?

それぞれの原動力のもと、事業に精力的に取り組んでいるお三方。本業以外にも地域に根差した事業や活動も行っています。

しかし、このように多角的に事業を展開することになるまでには、さまざまな紆余曲折があったはず。「事業を行う中で、ターニングポイントとなった出来事」についてもお話いただきました。

渡辺組の渡辺さんはターニングポイントになった具体的な出来事はないとしつつも「社内の地道な整備」が変化のきっかけになったのではと振り返ります。

渡辺さんが事業を承継したのは、コロナ禍真っ只中。飲み会はもちろん、社員との対面での会議もままならない中で、まずは制度やシステムを地道に総点検することから始めたそう。コロナが明けてからはそれまで手薄にならざるを得なかったソフト面の整備に着手し、200人規模の夏祭りや忘年会、社員一人ひとりがプレゼントを持ち寄ってのクリスマス会などを企画。

100人でカラオケに行くなど、“どんちゃん騒ぎ”とも言うべき解放的な会を催したことで、新入社員の殻が破れていくのを実感したといいます。

山上木工の山上さんも「社員が一丸となって小さな成功を積み重ねた経験」により、会社が少しずつ変わっていったと振り返ります。廃校を活用したショールームの設立や海外進出、東京オリンピック・パラリンピックのメダルケース制作などの新たな挑戦が、会社に新たな風を呼び込んだのかもしれません。

桑原電工の桑原さんは先代の経営を守りたいという気持ちから、会社に対してできるだけ変化をもたらさないよう意識しているそう。しかし、社長になってからは社長になる前に抱いていた“社長像”との乖離に気づかされたことが個人的には大きな変化だったと語ります。

「社長になる前は、『私が社長になったら……』などとさまざまな考えをめぐらせていました。でも、社長にならないと経験できないことや会えない人が多すぎて、社長の勉強は社長にならないとできないんだなということに気づかされました」

自分の“右腕”にどのように出会えばいい?

最後に環境大善の窪之内さんから投げかけられたのは、「事業を承継した際、自身の“右腕”や“頭脳”にどのように出会ったのか」という質問。

桑原電工の桑原さんは「先代が用意した」と回答。

「やんちゃな息子のブレーキをかけながら、サポートできるような人材。かつ生意気が言いづらい年上の方を、父が口説いて連れてきてくれました。おかげさまでうまくやれています」

続いて渡辺さんは、たまたまUターンしてきた遠軽出身の同級生を“右腕”に登用。

小学生の頃から数えて25年ぶりに地元に戻ってきた渡辺さんにとって、社員を含めた周囲の人々と関係を一から築くのは骨の折れること。そんな中、「馴染みの同級生が地元に戻り、経営に関わってくれるようになったことは幸運でした」と当時を振り返ります。

経営に携わるようになってからの“仲間集め”に苦労したのは、山上木工の山上さん。Uターン後に考えが合わない社員5人の離職を経験した山上さんは「自分が否定された気がしてとてもつらかったです。でも、小さな困難や成功をともに乗り越えることを続けていくうち、共感してくれる人が増えていきました」と語ります。社内のチームワークが向上してきた頃、心強い“右腕”も採用でき、現在は役員として会社を支えてくれているそうです。

3人のお話を受けて、モデレーターの窪之内さんは、現専務の入社がターニングポイントになったことを振り返りながら、「地方でスペシャリストを採用するのはなかなか難しい。一方で、ゼネラリストだけでもダメで、両者をどう組み合わせるかが経営者の腕の見せどころですね」とSESSION1を締めくくりました。

その後の質疑応答コーナーでは、「アトツギになることをいつから意識していたのか」や「先代と良い関係を築くにはどうしたらよいか」など、アトツギが抱えるリアルなお悩みに親身に寄り添っていたスピーカー3名。

とくに盛り上がったのは「経営の知識の身に着け方」について。渡辺組の渡辺さんが「基本的なスキルは金融機関の方が教えてくれますが、日々起きるトラブルは場数をこなして慣れていくしかない」と語ったことに対し、他の登壇者たちも深く頷く場面も。

また、モデレーターの窪之内さんから「桑原さんはどうやって謝罪するの?」と水を向けられた桑原電工の桑原さんが「僕は謝罪することが多いので、最初から頭を丸めています」と答え、会場の空気を和ませていました。

*

続くSESSION2では、若手アトツギによるピッチと「アトツギにメンターは必要か、アトツギ甲子園の道」というテーマのもとにライトニングトークを開催。メンタリングの具体的な体験談や、その際に心がけているポイント、さらに地域にメンターがいることの重要性について、登壇者が語りました。

ピッチコンテストに出場する意義とは?メンターは必要?「北のアトツギカンファレンス2024」SESSION2レポート

ライター:佐々木ののか

撮影:横井千春

CONTACT